すず若者意見交換会

珠洲の未来をつくっていく世代が、いま考えていることや想いを共有し、自分たちはどう生きるか、これからの珠洲をどうしていくかを一緒に考える会です。

テーマ「住まい」

意見交換を行うにあたり以下のプログラムを実施しました。

- 自分の状況を整理する

支援制度をもとに、それぞれの状況を整理しました。 - ゲストセッション

各会場、異なるゲストをお迎えしてお話を伺いました。 - 未来の家について意見交換

住みたい未来の家を考え、みんなで共有しました。

第3回ラストは金沢で開催しました。

※概要はコチラのレポートをチェック

すず若者意見交換会報告(第1~3回)

11月16日(土)金沢開催

金沢Rise(貸会議室)にて開催し、震災後金沢方面に避難された方など8名が参加しました。またゲストには建築士のお二人をお招きして、住まいの再建に関するお話を伺いました。

ゲスト

西 和人(建築プロンティアネット)

石川県出身。能美市にて(株)西和人一級建築士事務所を営む。金沢科学技術大学校 非常勤講師。

岡 佑亮(建築プロンティアネット)

石川県出身。金沢市を拠点に北陸・中部地方を中心に活動する建築設計事務所chidori studioを営む。福井工業大学 非常勤講師。

自分の状況を整理する

住まいの再建パターンを整理するため支援制度の読み合わせを行いました。その中で感じた疑問点などを共有しました。

- なりわい再建制度と各制度との併用可能か。なりわい再建の担当に相談すると、按分して利用可能と聞いた。例えば、商店街のように店舗兼住居の場合、修理費用のうち店舗に係る部分が○○%、住居が○○%のように費用を按分しかかった費用に対して4分の3を補助すると。住まいの再建に係る支援制度も利用可能なのかを知りたい。

- 同じ半壊判定でも大きな家の方が費用はかかるなどグラデーションがある。

- 半壊と準半壊判定との支援格差が広がっている。

- 支援制度がたくさんあり、かつ分かりにくくて煩雑だと感じる。

- アプリがあると良いと思う。自分の状況を入力したら、利用可能な支援メニューが表示されるような。お年寄りに代わって若い人が調べて伝えることができると思う。

ゲストセッション

まずは西さん、岡さんより自己紹介をしていただきました。

住居設計を取り扱うことが多く、建設プロンティアネットや石川建築人会などで震災対応に携わっています。仮設住宅や住まい相談会、個別の住宅相談などの活動をしている。色々な人の住まい相談を受ける中で、前向きな人と考えるのが嫌になっている人がいる。少しでも助けになればと思い本日は参加した。

西さん同様に震災対応に携わる。枠組みからつくる建築の設計をしている(パン屋併設の保育園、色んな人が訪れる福祉施設、地元の広葉樹を利用したオフィス等)。企業より委託を受け「いしかわ型復興住宅」モデルプランに提出予定。能登杉を利用して、地場の製材所や大工さんが関われる設計や職住一体の家などを考えている(農家なら土間を使って農具を扱えるなど)。

続いて、参加者の皆さんが日頃抱えている疑問や考えていることを話し合いました。

Q. 住まいの相談はたくさんあるのか。

YNFなどの支援団体からの依頼を受け、自宅を回り、住まいの相談にのっている。2月からはじめて当初は7件/日ほど回った。被災家屋の家財取り出しルート確認や、正しい罹災証明書を取得するための補助として、例えば床下に地割れがないかなど、調査を行った。最近は落ち着いており、修繕にあたっての家の状況確認や、どこをどのように直せばよいのか相談にのっている。

Q. 西さんや岡さんに住まいの相談がしたい場合はどうすればよいか。

直接お問い合わせ頂くか、YNFなど現地にいる支援団体に言ってもらえれば対応する。例えば、僕たちが建物相談でやっているのは1日に何件もあるので、つきっきりの設計業務という風には受けておらず、訪れて見た客観的な私見を議事録としてお渡しするということをやっている。建替えなどの設計業務は通常の仕事として受けている。

Q. 基礎などは直さず、建物の上屋だけを修繕して傾きを直すことは可能なのか。またその場合、家のバランスが崩れないのか心配である。

できないことはない。ただ、お金がすごくかかると実現性を失い、厳しいと感じることはあると思う。基礎や地盤の被害が絡んでくると厄介。地盤は傾いているけど、そこには目をつぶって別のところを修繕していくやり方はある。住む人の話を聞いて、何が適しているのか、何を望んでいるのか、その人に合わせたアドバイスをする。がっつりやりたい人はそのように対応するし、仮設ではなくなんとか家に住みたいという場合や、なるべくお金をかけたくない場合は最低限直した上で建築基準法では定められてないけれどもなるべく安心できるやり方をとっていくようなことを伝える。バランスがとても大切。例えば、壁を強化することはとても大事だが、強いところにまず力が流れるので、一か所だけ強くするのではなくバランスよく配置することが大切。建物に合わせたパターンがある。それは例えば1~2時間家を見るだけで、ここを補強したらいいと言えるものではない。その建物の基礎形状とか 形式によってもだいぶ違うため建物に合わせた方法を考えねばならない。

・切り離して部分解体という手もある。

例えば、損傷が大きかった箇所を切り離し、公費解体してもらい、残った部分に水回りをいれて住めるように修繕するなど、広い家全部を直すとお金はかかるが、住む面積を減らし修繕箇所を減らしてコストを合わせることもできる。

・いま設計士に診てもらい相談中だが別の設計士に意見を聞くこともありかもしれない。(セカンドオピニオンとして)

・災害はなかなかない経験で、私たち(建築士)としても勉強になる。

金沢会場で話し合う様子。

未来の家について考える。

事前にお配りしたワークシートに加え、幸せのたまごの手法を用いて「住まいにおいて

大切にしたいこと」をイメージしてもらいました。その後、自分の想いをお話いただきました。

Aさん

私は家が半壊以上ではあるけどまだ残っている。1番気になるのは災害に強い家。今回は残ったが、次に地震が来たらダメかもしれない。なんとか強い家を作ることを1番に考え修繕したい。本当にうちみたいにかろうじて寝泊りできる家はとても貴重だと思う。まだ若いからどう利用していくか考えたい。

Bさん

安全はもちろんですが、少し外からの目線で。地震前から空き家が多くて近所に立派な家があるのに空いたままということが多かった。住む人が変わっても誰かしら住み続けているような家がある状態を維持していけたらよい。

Cさん

皆さんのお話を聞きたいです。

Dさん

家族、兄弟とかが集まって楽しめるうちを建て直したい。自然も好きなので落ち着けるとか、釣りが好きなので、魚を捌くキッチンが外にあったり、バーベキューができたり、そういった家を作りたい。楽しく暮らすというのが1番大切。

Eさん

住んでいた集落で命を守るというふうに書いた。命を守るって、今、地震が起きた瞬間に命を守るというのはもちろんそうなのだが、何にもない日々の命をそこでいかに輝かせられるかみたいなこともすごく大事。来るか分からない自然災害にずっと怯えて、そのためだけに家を頑丈にして窓のない家に住み、何かあった時は絶対に命が守れるけど、通常はなんか退屈ということでは全然意味がない。そのバランスの取り方を自分でも今さら探っている。また集落をどう維持していくかというところで、集落は若い世代が抜けてしまったので、どう仲間を増やしていくか、どうみんなで集落を維持していくか、災害から立ち直り、備えていくことなど、全てを独り占めしないで経験を外の人と如何にしてシェアするのかということを大事にしたい。

Fさん

家族で金沢に避難してきて、この先どこに住むかはまだ決まっていない。すぐ戻るのか戻らないのかも含めて、ちょっと今、未来の家のイメージがしづらい。家を建てるとしたらまず場所が決まってないとイメージができないということなのか、全然書けてなくて真っ白です。イメージができない。水害の影響もかなりひどくて。これから家を構えるとしたら立地が本当に大事だなと思っていて。周辺環境を含めて自分が満足いくというか楽しめるとかそういうのも含めて、安全性ができるだけ高い場所に家を構えたいなと思う。

Gさん

古い家を直して2020年からやっと住み始めていい家だなって思うけど、そのいい家を、もっと満喫したかった。これから時間をかけて楽しめるなと思っていた。完全に元通りというわけにはいかないけれど、もう1回取り戻したいな。

Hさん

1番大事なのは安全。家は蛸島にあったのですが、避難上とか、地盤的なことも踏まえて、場所を探していくところから始めなければいけない。他には景色がいいところがいい。例えば、金沢に家を建てようって全く思わない。東京に行こうとか町の中心に行こうとかっていうのは全く思っていない。周りに里山里海というか自然な風景が広がる場所に行けたらいいなと思う。今はみなし仮設にいるのだが、周りが山に囲まれて、とても自然豊かな場所で心が豊かになる。他にも、お祭りの時に近所の人がふらっと入ってこれるオープンな形にしたいというのがありながら、ちゃんと自分たちのプライベートも守れたらなというバランスをうまく設計できると楽しいだろうなと思う。また、中が(部屋が)可変できたらいいなっていうのがずっとあって。年齢に応じて使い方が変わってくると思うので、例えば子供の年齢に合わせて、部屋が空いて、自分も年を取ってきてなど、時代に合わせて、可変していけるような間取りが設計できると面白い。自分たちもテンション上がってなんか住めるのかなと思う。

振り返りの時間

最後に、参加して感じたことを振り返りました。

- 支援制度や住まいのことなど情報が伝わっていない人、困っている人に自分が伝えていきたい。

- 周りからは解体の話ばかり聞いていたが、これから維持していく話も聞けてよかった。

- 支援制度のことがまとめられていて良く分かった。

- 金沢で避難していて、最近焦りを感じていて、珠洲にいないと分からないこともたくさんあり、すぐに戻りたいなと思う一方で、山が崩れてきているなど早く戻らない点もあるけれど焦らず決めていきたいと感じた。

- 金沢にいると未来のことに背を向けて暮らし続けることができる。珠洲にいないと情報も全然違っていて。金沢にいながら未来と向き合ってくことが課題。

- 家族と復興計画策定委員会を開きたいと言っているがなかなか開催できていない。

- 自分も耐震のことなどを学びたい。勉強会のようなものがあると良い。

おわりに

今回で第3回「住まい」についての意見交換会が終了しました。同じテーマでも開催場所やゲストによって会の雰囲気が大きく変わることが印象的でした。今回は「金沢にいると未来のことに背を向けて暮らし続けられる」というコトバが心に残りました。また住まいの一部を減築し、修繕することは家を残す手段の一つだと学びました。今後も「住まい」に関する意見交換会を続けていきたいです。まずは来年公表される「いしかわ型復興住宅」モデルプランに注目ですね。

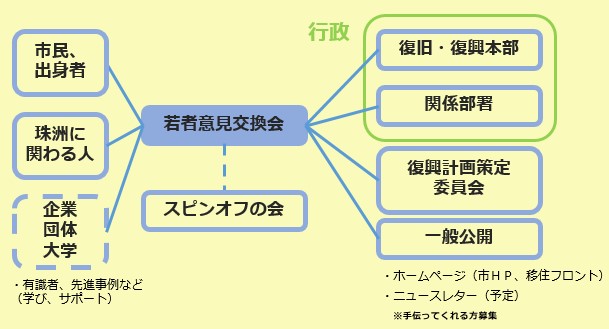

2種類の意見交換会を開催予定です。

- テーマ別意見交換会

今後の珠洲をどうしていくかテーマを設定し議論する会。 - 個別ヒアリング

個別にお困りごとや意見などを聞きに伺います。個人でも団体でも町内でもOKです。

ご要望があればLINEまたはお電話(82-7726)にてご連絡ください。

本会での意見は共有・公開します。

- 市関係部署との共有(例)テーマが教育関係の場合は、市教育委員会・福祉課と共有

- 復興計画策定委員会で共有

- ホームページでの開催報告(一般公開)

本会・記事に関するお問い合わせはこちらまで

(主催)すず里山里海移住フロント

(電話)0768-82-7726

(LINE)こちらから